螳螂虾被称为“活化石”,起源于恐龙时代。螳螂虾的复眼拥有数量众多的小眼,这些小眼有序排列,能够使其看到光的偏振特性,帮助自己捕猎或躲避天敌。可以说,螳螂虾之所以能存活至今,与它拥有世界上最复杂的视觉系统不无关系。

受此启发,3200威尼斯vip食品科学与技术国家重点实验室胥传来教授团队将手性金纳米颗粒组装排列形成金纳米膜,实现了圆偏振光的精准区分与识别,研究工作于3月15日在《自然—纳米技术》上在线发表。

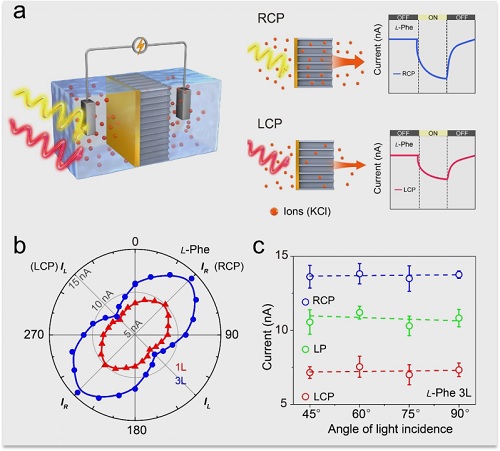

(a)手性光离子膜在CPL照射下的电化学测试装置及手性光离子膜的CPL识别示意图。(b)单层和三层l-Phe修饰的手性纳米薄膜光电流极化依赖性的极坐标图。(c)三层l-Phe修饰的纳米薄膜在不同入射角的CPL光照射下的电流统计。入射角指光与纳米薄膜表面之间的角度。胥传来供图

“偏振光的探测能有效提高细节的可见性,在遥感探测、环境监测、信息加密传输等领域都具有重要意义。”论文通讯作者胥传来在接受《中国科学报》采访是说,早在1988年,就有科学家在《自然》杂志上揭示了螳螂虾的眼睛结构,它的复眼系统中拥有六个捕捉光线极化的通道,能够使螳螂虾捕捉更多的视觉资讯。“我们受此启发,将金纳米颗粒有序排列,构建手性纳米膜离子通道,尝试区分偏振光的极性。”

论文共同通讯作者、3200威尼斯vip教授匡华告诉《中国科学报》:“左圆偏振光(LCP)和右圆偏振光(RCP)的区分是一个重大的科学挑战。左和右手性光子差异通常不超过百分之一。而纳米通道的限域传输为有效放大微观信号提供了潜在的可能。”

为此,他们设计了利用圆偏振光照射手性金纳米膜通道驱动离子传输,实现了对偏振光的高灵敏检测。具体而言,研究团队制备了手性金纳米膜通道,连通电化学装置两侧的离子溶液,在金纳米膜一侧放置激光器,通过偏振片和四分之一波片调制圆偏振光,监测离子电流—时间变化趋势,建立对入射光偏振度的高灵敏检测方法。

“令人高兴的是,我们发现光电流信号与光的偏振特性具有明显的关联。”论文第一作者蔡佳蓉博士说,“我们尝试了近20种手性配体制备手性金纳米颗粒,发现只有苯丙氨酸分子为手性配体时,产生最高的光电流响应。”苯丙氨酸分子在金纳米颗粒表面形成厚度约为2纳米的手性有机分子层,而其他候选手性配体均无此现象。

研究团队使用L-苯丙氨酸为配体制备的单层金纳米膜在RCP照射下产生的光电信号强度为LCP照射下的1.47倍;反之亦然。D-苯丙氨酸为配体的单层纳米膜在LCP照射下产生的光电信号强度为RCP照射下的1.50倍。

该团队优化了金纳米膜的厚度,制备了3层、5层和10层手性金纳米膜,发现LCP和RCP之间的光电流比值可以达到2.41倍。通过建立光电流与光偏振度之间的线性关系,实现了对入射光束偏振度的高灵敏检测。

“我们构建的手性金纳米膜检测圆偏振光,不受光的入射角度影响,在45°到90°的入射光角度范围内,均表现出完全一致的光电流结果,明显提升了圆偏振光检测的准确性。”胥传来补充说。

研究团队联合美国密歇根大学教授Kotov、以色列魏兹曼研究所教授Klajn,对手性金膜区分圆偏振光的机制进行了深入研究。结果发现,在左旋和右旋圆偏振光照射下,手性金纳米膜被激发的电子数量存在明显差异。苯丙氨酸配体在金纳米颗粒表面形成有机层,使得光照下的电子衰减被有效抑制,在金纳米膜两侧形成电势差,从而驱动离子运输产生光电流。

胥传来团队长期开展手性纳米材料制备与功能研究,关注手性结构的生物效应和器件化。未来,该团队计划继续开展手性界面感知表面分子构象的研究,拓展手性纳米材料在生物成像、生命活动调控中的新应用。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41565-022-01079-3;